Il progetto, vincitore di un bando di gara dello scorso ottobre 2020, è stato recentemente presentato dall’Azienda Sanitaria Locale BT e dalla Regione Puglia; nel team spiccano Binini Partners (capogruppo mandataria) Cino Zucchi Architetti ed altri professionisti.

Si prevede la realizzazione di 6 corpi di fabbrica, su 4 piani per un totale di 82.000 mq : 75.000 per la superficie ospedaliera ed i restanti per spazi commerciali, un asilo e una palestra, ampio spazio sarà dedicato alla formazione universitaria. Il costo complessivo della realizzazione si aggira intorno ai 3,9 milioni di euro.

Una delle particolarità dell’edificio riguarda la copertura, interamente attrezzata a verde, l’opera si configura; dunque, come un complesso polifunzionale che non dimentica il rispetto dell’ambiente, essa infatti contribuisce ad un efficiente isolamento termico ed una gestione delle aree meteoriche.

Il contesto paesaggistico in cui sorge vede una maglia del costruito che si fonde con le trame rurali, era fondamentale nella progettazione portare avanti l’integrazione del nuovo edificio con il paesaggio esistente. È possibile osservare come nell’area destinata ai parcheggi il disegno del verde si adatti ai tracciati degli ulivi esistenti lungo un asse nord-sud, fornendo un’efficiente schermatura dagli accesi ad alta percorrenza. L’area del parco per le degenze ha invece un andamento più sinuoso e morbido del verde, così come i giardini tematici nelle corti interne dell’edificio assecondano l’orientamento solare per dar vita e zone d’ombra e raffrescamenti naturali.

Il concetto fondamentale alla base del progetto, come dichiarato dallo studio Binini Partners è quello dell’organismo:

“L’idea di architettura e città come ‘organismo’ coerente piuttosto che addizione di parti, è il concetto alla base del nostro progetto. In due forme: dall’interno, come la creazione di una serie di spazi di percorsi, di sosta e di socializzazione che innervino il complesso e diano ad esso un senso di struttura urbana ospitale e facilmente percorribile dal pubblico; dall’esterno, come una grande cura nella concezione e nel disegno degli spazi aperti di transizione verso la città e la natura circostante.”

Un complesso che dall’esterno appare compatto e ben inserito nello spazio, ma che allo stesso tempo si discretizza attraverso le corti verdi. Il perimetro esterno si connota attraverso grandi archi scanditi verticalmente da paraste, al contrario le corti presentano frangisole che ne definiscono l’orizzontalità. Il rapporto tra l’esterno e l’interno è stato attentamente studiato per far sì che l’impatto ed il passaggio siano graduali, lo spazio pedonale è bordato da una vasca d’acqua che accompagna i visitatori fino all’ingresso.

“L’architettura del nuovo ospedale vuole donare una risposta convincente al tema dell’edificio pubblico contemporaneo. Questa risposta non avviene tanto nel campo dell’immagine – che pure appare a prima vista semplice e “memorabile” – quanto nella creazione di veri e propri ambienti di vita scoperti e coperti, verdi e artificiali, collettivi e domestici, che insieme concorrono a creare un punto notevole in un territorio alla ricerca di un equilibrio nuovo tra evoluzione e conservazione di un paesaggio unico al mondo.”

Contrariamente all’idea iniziale più umile, l’ospedale di Andria sarà un ospedale di secondo livello sulla base del Regolamento degli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi, si rivolgerà infatti ad un bacino di utenza tra i 600.000 e i 1.200.000 abitanti .

Di fatto il nuovo ospedale verrà a costituire un polo attrattivo su larga scala ed allo stesso tempo soddisfarà le esigenze primarie della comunità locale.

Il progetto del nuovo ospedale, inoltre, è stato recentemente insignito della Menzione d’Onore al The Plan Award 2021 , prestigioso premio internazionale di architettura.

La scuola per ragazze Rajkumari Ratnavati in India, progettata dalla newyorkese Diana Kellogg travalica le barriere dell’accesso alla conoscenza con un disegno architettonico all’insegna della sostenibilità.

L’edificio si presenta come una grande ellisse in pietra, simbolo di femminilità in molte culture, a cui se ne sovrappone una seconda nelle tipiche forme indo-islamiche dello jali, una decorazione architettonica che consiste nell’intaglio della pietra con motivi geometrici, l’effetto finale è un chiaro-scuro di grande suggestione. Lo jali inoltre ha lo scopo di abbassare la temperatura comprimendo l’aria attraverso i fori. Il cortile interno invece è ribassato rispetto alla quota di calpestio interna all’ellisse per favorire la racconta delle acque ed è stata conservata la preziosa vegetazione che era presente sul luogo. Come sostiene l’architetto le scelte progettuali sono state razionali ed allo stesso tempo mirate rispetto al mantenimento della struttura stessa nel tempo: “Poiché l’edificio è stato costruito per un’organizzazione no-profit è stato fatto ogni sforzo per mirare ad una progettazione quanto più economica possibile”.

L’edificio le cui tonalità ben si sposano con il contesto desertico circostante, nonostante la sua mole, sarà parte di un complesso il Gyaan Centre. Si prevede la realizzazione in uno spazio espositivo, uno spazio per rappresentazioni ed eventi, un museo tessile e la sede di una cooperativa femminile per l’apprendimento di mestieri artigianali. Gli ambienti sono realizzati con soffitti alti così da garantire temperature meno elevate e finestrature tali da diffondere la luce solare proveniente da Sud, anche gli spazi scoperti del tetto saranno fruibili e le lezioni potranno tenersi all’aperto. Il materiale principe per la realizzazione dell’intero edificio è stata una pietra locale del Jaisalmer, un’arenaria, mentre per le finestre è stata impiegata la pietra Jodhpur che meglio si prestava ad esigenze strutturali.

Dal punto di vista della sostenibilità non meno importante è la presenza dei pannelli solari che a detta dell’architetto è stata una vera e propria sfida: “Genus Innovation, un’azienda con sede a Jaipur, è salita a bordo e si è offerta di costruire il mio sogno. Li abbiamo installati come un baldacchino sul tetto, l’armatura metallica funziona come una specie di jungle gym vecchio stile con altalene, dondoli e manubri”.

Per le lavorazioni interne l’architetto Diana Kellogg ha sempre cercato di tenersi vicina alla cultura del luogo non solo impiegano elementi tipici come il charpai per le panche, un letto in corda indiano, ma ha anche integrato la forza lavoro locale. Le stesse uniformi disegnate da Sabyasachi saranno realizzate da tessitori locali.

Sono stati messi a disposizione 35.600 metri quadrati da Manvendra Singh Shekhawat, imprenditore locale, il quale è entrato in prima persona a far parte dell’organizzazione internazionale promotrice del progetto: “CITTA”, il cui direttore esecutivo e fondatore è Michael Daube. L’organizzazione con sede a New York si occupa di sostenere lo sviluppo di comunità che si trovano in una grave situazione economica, favorendo l’accesso ai servizi sanitari ed educativi. La scuola di Jaisalmer ospiterà infatti circa 400 ragazze sin dall’età infantile.

Il tasso di alfabetizzazione femminile in questo territorio fatto di piccoli villaggi sparsi è solo del 36% sul totale della popolazione, questo progetto si pone dunque come baluardo per l’emancipazione femminile, offrendo una possibilità di riscatto, e dimostra come l’architettura non sempre sia al servizio dell’ego dei progettisti ma si ponga a servizio della società.

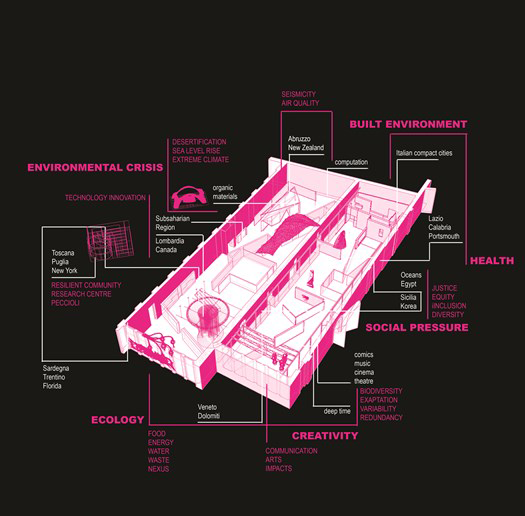

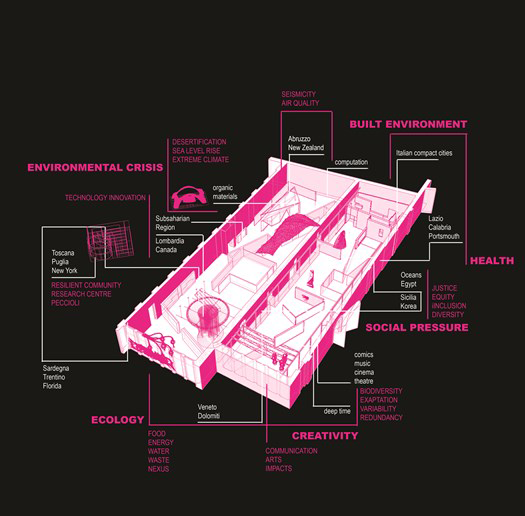

“Come il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane ed affascinanti creature”: così descrive il Padiglione Italia il curatore Alessandro Melis.

Sabato 22 maggio si apre la 17esima Biennale di Architettura di Venezia, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, a cura di Hashim Sarkis dal titolo “How we will live toghether?”.

Il progetto del Padiglione Italia prende invece il nome di “Comunità resilienti”, una realtà dall’alto valore esperienziale che gira attorno al tema principe del cambiamento climatico, ma che si abbandona al mondo del gaming e della graphic novel stimolando la creatività dei più giovani in un esplicito stile cyber punk.

Lo scopo è focalizzare l’attenzione sulle dinamiche di resilienza delle comunità, nell’ottica di una sinergia tra spazio urbano, produttivo ed agricolo e i cambiamenti climatici che caratterizzano il nostro territorio. Si promuove dunque un “ripensamento del tessuto urbano, per trasformare le comunità in sistemi aperti, virtuosi e resilienti.” Il messaggio che si vuole veicolare è l’importanza dell’apporto dell’architettura al miglioramento delle condizioni di vita, al passo con i cambiamenti ambientali ed allo stesso tempo sociali, e lo stesso architetto come primo difensore della sostenibilità.

Inoltre, a dimostrazione di una coerente progettazione sia nella teoria che nella pratica, il Padiglione Italia è stato realizzato ad impatto CO2 quasi zero con il recupero e il riuso dei materiali del Padiglione italia 2019 della 58 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

Il curatore Alessandro Melis descrive il Padiglione come una entità corale, al pari di una comunità resiliente, costituita a sua volta da 14 sotto-comunità: “Intese come laboratori operativi, centri di ricerca o casi studio, secondo due fondamentali direttrici: una riflessione sullo stato dell’arte in tema di resilienza urbana in Italia e nel mondo attraverso l’esposizione delle opere di eminenti architetti italiani e un focus su metodologie, innovazione, ricerca con sperimentazioni interdisciplinari a cavallo tra architettura, botanica, agronomia, biologia, arte e medicina. Stephen Jay Gould ed Elizabeth Vrba hanno rivoluzionato la tassonomia della biologia introducendo il termine “exaptation” ovvero il meccanismo non deterministico della selezione naturale: euristicamente, il Padiglione Italia promuoverà l'exaptation architettonica come manifestazione di diversità, variabilità e ridondanza, sfidando l'omogeneità estetica deterministica a favore della diversità delle strutture creative. Come il genoma e il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane creature dove poter ascoltare un rumore di fondo che è già assordante e che richiede una risposta adeguata, facendo ricorso a nuovi paradigmi della conoscenza".

Le 14 sotto-comunità, in rappresentanza della grande creatività, e più che mai, della resilienza che può generare un pensiero associativo, diventano specchio di una architettura del futuro.

Ad Eindhoven, per la precisione nel quartiere di Bosrijk, si trova immersa nel verde la prima casa d’Europa stampata in 3D, un progetto che preannuncia e concretizza sostanziali rivoluzioni dei canoni abitativi così come li conosciamo.

La casa rientra in un progetto più ampio che vede la realizzazione di un vero e proprio complesso residenziale costituito da cinque unità. Si va verso l’idea di una città eco-friendly, nell’ottica di un futuro sostenibile.

Il Milestone Project è stato promosso dalla Eindhoven University of Technology e dal comune coadiuvati dall'appaltatore Van Wijnen e da diversi enti, tra cui la società dei materiali Saint Gobain-Weber Beamix e la società di ingegneria Witteveen + Bosche. Infine, il gestore immobiliare Vesteda che si occuperà della vendita delle unità abitative, tutte nel rispetto degli standard.

Dopo gli iniziali prototipi, finalmente si è giunti ad una soluzione legalmente abitabile. I primi ad aver lasciato una casa tradizionale per sperimentare l’innovativa casa in 3D sono una coppia di negozianti in pensione Elize Lutz, 70 anni, e Harrie Dekkers, 67 anni. La casa è grande 94 metri quadrati, ad un piano con due camere da letto, dotata di tutti i confort e sostenibile dal punto di vista energetico.

Il design ricorda quello di un grande megalite, di qui il nome del progetto. Le forme sinuose ed irregolari progettate dagli architetti Houben / Van Mierlo si scontrano con la rigidezza dei tradizionali materiali come il calcestruzzo, e sfruttano le capacità della tecnologia della stampa 3D di poter dare vita a superfici e forme molto più complesse.

Tutti gli elementi delle abitazioni saranno stampati presso la stessa Eindhoven University of Technology per poi essere spostati verso il cantiere e messe in opera.

Si riscontra una significativa riduzione dell’impegno economico e dell’impatto sull’ambiente. I vantaggi di questa tecnologia appaiono molteplici, tra cui la possibilità di personalizzare la propria abitazione assecondando le proprie necessità.

Lo stesso Rudy van Gurp, project manager dell’azienda Van Wijnen afferma:

“Al momento ci piace l’aspetto delle case, il suo essere innovativo e il design molto futuristico ma stiamo già cercando di fare un passo avanti: le persone saranno in grado di progettare le proprie case per poi stamparle. In questo modo potranno rendere le loro case più adatte a loro, personalizzandole e rendendole esteticamente piacevoli”.

Si ritiene che ben presto questa tecnologia possa diffondersi sempre di più, interpretando le esigenze abitative contemporanee e soprattutto essendo più sostenibili delle abitazioni convenzionali.

Dallo studio delle capacità di regolazione termica di alcuni organismi viventi nascono nuove strategie per migliorare il comportamento termico degli edifici

Gli scienziati dell’Università di Navarra di Pamplona, in una recente ricerca, hanno studiato le strategie di termoregolazione degli animali a sangue freddo per tentare di riprodurle nella progettazione degli edifici. A partire dalle diverse strategie biologiche, dall’attività metabolica all’utilizzo di acqua o materia organica, fino all’uso dell’energia solare e al controllo della respirazione, lo studio ha avuto lo scopo di individuare i parallelismi tra le strategie biologiche e gli edifici.

Un esempio: si potrebbero separare con criterio gli spazi delle strutture al fine di ridurre le perdite di calore causate dalle correnti, così come fanno le api ostruendo le proprie vie aeree. E ancora, imitando le stelle marine che ridistribuendo il loro sangue agli arti dissipano il calore, si potrebbero utilizzare volumi periferici negli edifici adibiti allo stesso scopo.

“La parte più complessa del progetto – spiegano i ricercatori – è stata inclusa in questa fase. Ovvero, è stato necessario effettuare diverse sessioni di brainstorming per trovare idee bio-ispirate allo scopo di individuare specifiche analogie tra gli animali studiati e gli edifici”.

Nell’ultima fase dello studio si sono analizzate le potenziali applicazioni della biomimesi: a partire dalle fasi preliminari di progettazione si potrebbero modificare, sulla base di quanto osservato negli animali, una serie di parametri. L’accumulo o la dissipazione del calore e la riduzione del carico di raffreddamento sono solo alcuni degli aspetti che si potrebbero innovare imitando la natura. Dopodiché agendo a livello di “sistema” si potrebbe minimizzare l’uso delle attrezzature od ottimizzare le condotte d’aria con soluzioni importate dalle tracheole degli insetti. Ma anche raggiungere la temperatura target con strumenti più efficienti, già sfruttati da alcuni animali in condizioni ambientali estreme, o sviluppare nuovi sistemi di recupero del calore basati sull’osservazione di varie specie acquatiche.

Inoltre, si potrebbero progettare e realizzazione nuovi dispositivi o elementi da costruzione ispirati agli organismi viventi come i materiali organici che migliorino la rimozione di inquinanti negli spazi interni, l’uso di materiali che diffrangano la luce su facciate e tetti oppure ancora prodotti che riducano il raggio di reazione di rilevatori di corrente e sensori.

“Questa esperienza – scrivono i ricercatori – ha confermato la teoria secondo cui una comprensione precisa dei sistemi biologici può essere utile per progettazioni edilizie dettagliate”. Gli stessi autori anni prima, infatti, avevano già dimostrato con uno studio come la regolazione termica negli animali fosse equivalente al controllo della temperatura negli edifici. In questo caso, invece, la necessità è stata quella di trovare soluzioni pratiche alternative per affrontare problemi di efficienza dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento. Sistemi che, a conti fatti, sono responsabili del consumo più consistente di energia.